墨田区立花 庚申塔とは?

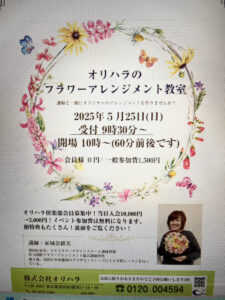

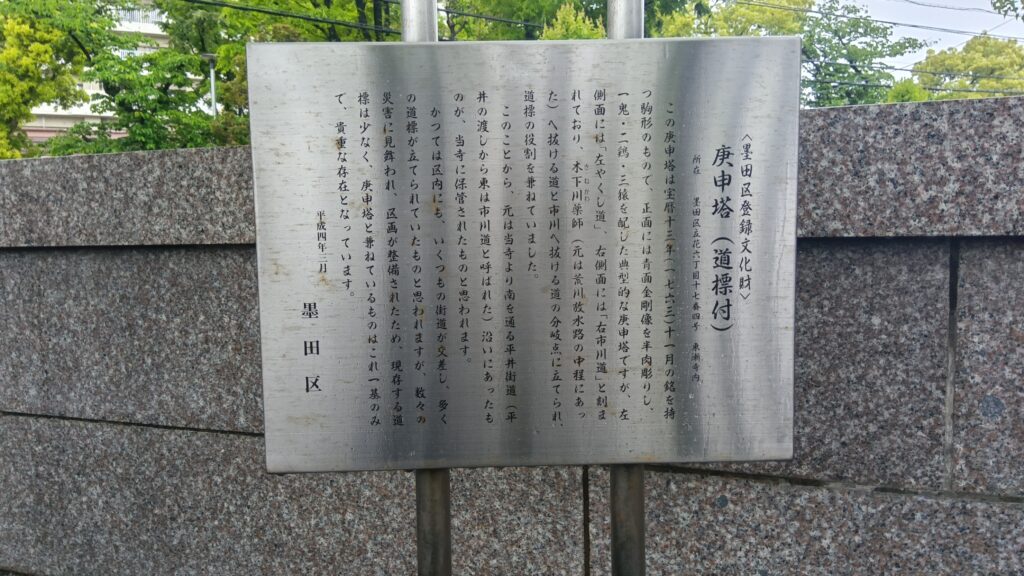

墨田区立花にある東漸寺の創建は古く文安元年(1444年)後1704年に中興された天台宗のお寺です。境内には徳川に仕えた医師、板坂卜斎の墓、、六地蔵など有名な物がありますが、中でも道標を兼ねた庚申塔(こうしんとう)が非常に珍しいそうです。庚申塔とは、道教に起源があり、旧暦では60日に1度、庚申(かのえさる)の日が巡ってきますが、この夜眠ってしまうと人の体内にすんでいる三し(さんし)という虫が体から出て、天帝に日ごろの行いを報告するといわれ、罪状によっては寿命が縮まると考えられていました。そこでこの日は虫が抜け出せないようにと徹夜して過ごしたそうです。この教えに仏教や庶民の信仰が加わり、江戸時代には全国で大流行しました。そのうち徐々に米や野菜、お金を持ち寄り、皆で飲食・歓談して過ごす楽しい集まりになっていきその集まりを3年18回続けると記念に塔を建立したのだそうです。当寺の塔には(左薬師道、右市川道)と彫られています。

東漸寺本堂

石造六地蔵

石造庚申道標

庚申塔説明板